目次

はじめに

みなさんはふるさと納税、利用してますか?

我が家では5年前からふるさと納税を利用しています。

それ以前からスタートしていた制度ですが、私たち夫婦は分からないものには手を出さない性格のため、スルーしていました。

ではなぜ、今では毎年利用するようになったのかというと、

家計の見直しに迫らせたからです。

不妊治療をスタートさせた時期で、かさんでいく出費に不安が大きくなりました。

そこで、夫婦で仕組みや寄附の方法を少しずつ調べはじめることに。

ようやく内容が理解できた頃「試しに寄附してみようか」と、初めてのふるさと納税にチャレンジしたのが5年前のことです。

今では生活に欠かせない日用品の一部をふるさと納税でまかなえるようになりました。

今回は、そんなわが家がリピートしている返礼品をご紹介します。

この記事はこんな方におすすめ

- ふるさと納税に関心はあるけど、まだ始めていない方

- 家計の見直しや、節税に興味がある方

- お米や日用品など、実用的な返礼品を選びたい方

2025年、全国的なお米の品薄で返礼品の総量などが変更

今回我が家が申し込んだ返礼品と同じ内容をご紹介する予定でしたが、2025年現在の全国的なお米の品薄の影響なのか、商品ページが削除されたり、返礼品の内容が変更されていました。

たとえば、以前は6か月分の定期便で届いていたお米の場合、配送回数の減少・単発でのお届けになったりしています。

そのため金額も変更されることもありますので、最新情報は自治体の公式ホームページでご確認ください。

上記の理由から、我が家が利用したものと同じ商品内容をご紹介できていない返礼品もあります。この場合、自治体のHPで紹介されている同じ商品の詳細ページのリンクを貼っておくので参考までにご覧ください。

この記事でご紹介するお米以外の返礼品についても、今後内容が変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

今回の対応にあたり、最新の商品情報を確認するために自治体の公式サイトを見てみました。

返礼品の詳細だけでなく、その地域の取り組みやイベントなども知る良いきっかけになりました!

今まで返礼品のことしか見てなかったけど、改めて地域の取り組みを知ると面白いね。

僕もそうだったよ・・・。

改めて自分が応援したい自治体、「推し自治体」を探してみようと思います!

ふるさと納税ってどんな仕組み?

では、返礼品の紹介の前に、まずはふるさと納税について簡単に振り返ってみたいと思います。

ふるさと納税とは

- ふるさと納税は「寄附」という形で好きな自治体を応援し、後から税金の控除を受けられる制度

- 実質2,000円の自己負担で地域の名産品や生活用品などの返礼品がもらえる

- 申し込みには期限があり毎年12月31日までの寄附分がその年の対象として扱われる

- ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除される(※ワンストップ特例を申請した人の場合)

- ふるさと納税を行った翌年度の所得税の還付と住民税から控除される(※ワンストップ特例を利用しなかった人の場合)

※ワンストップ特例については次の項目で解説します。

※詳しい制度のしくみや手続きについては、総務省の関連サイトや各ふるさと納税サイトなどでご確認ください。

ふるさと納税で気をつけたいこと

ふるさと納税はお得な制度ですがいくつか注意点もあります。

私が経験した失敗談や、気を付けているポイントをまとめました。

1、出産費用で「ワンストップ特例制度」が無効!?

ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を利用する際、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度です。

利用できる人

- 確定申告をしない給与所得者

- 寄附する自治体の数が5団体以内であること

私は会社員で利用できる条件に当てはまっていたので、ワンストップ特例制度を使って申請していました。

ところが出産費用が高額になり、医療費控除を利用するために確定申告が必要になった年がありました。

出産一時金を大幅にオーバーして自己負担分がウン十万(泣)

でも確定申告をするとワンストップ特例の申請が無効になるし。。。

どうしたらいいの!?

よくよく調べてみると、確定申告の際にふるさと納税の「寄附金控除」を一緒に申告すれば控除が受けられると知りました。

翌年、初めての確定申告では医療費控除とあわせてふるさと納税の寄附分も申請し、どちらの控除も無事に受けられました。

我が家のように医療費などで急に確定申告が必要になるケースもあるので、必要に応じて切り替える準備をしておくと安心ですね。

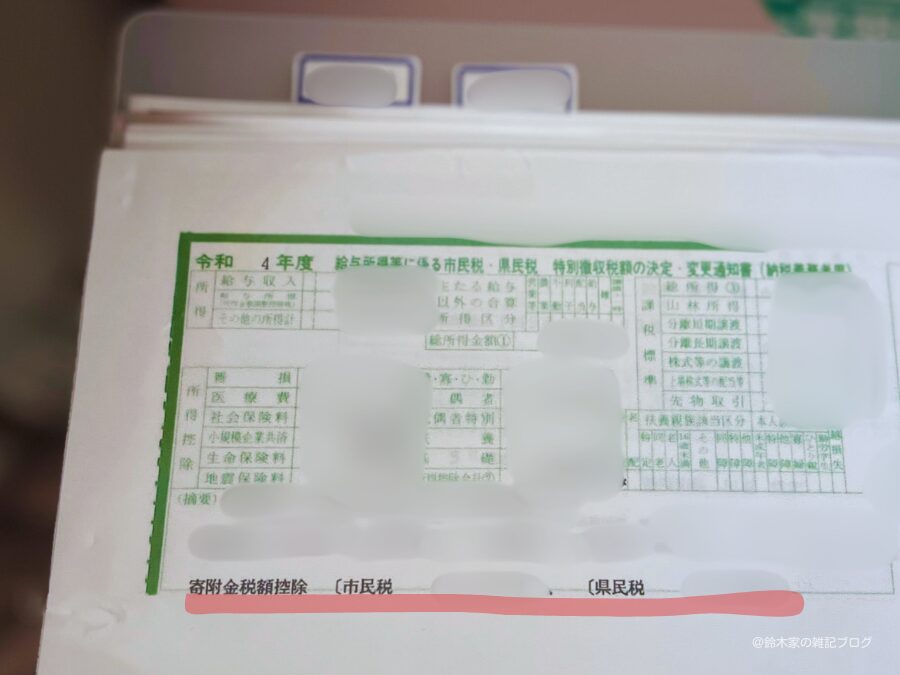

2、控除額の確認は念のためしておこう

ふるさと納税で実際にいくら住民税が控除されたかは、翌年5月以降に届く「住民税決定通知書」で確認することができます。

最初の頃はあまり気にしていませんでしたが、最近は念のため電卓とふるさと納税の証明書を用意してチェックするようになりました。

確認方法

通知書の下の方にある「適要欄」に、「寄附金税額控除額」という項目とともに金額が印字されていると思います。

その金額が、

ふるさと納税で寄附した金額 - 2,000円(自己負担分)

となっていれば正しく控除されているということになります。

我が家の場合

控除額について不明な点がある場合は、お住まいの自治体や税務署に問い合わせてください。

では、ここからは我が家が実際に利用した返礼品のご紹介です。

お米(定期便)

まずご紹介するのが、ふるさと納税を始めた当初からずっと続けている「お米の定期便」です。

一番最初は毎月5kgを半年間届けてもらえるタイプからスタートしました。

しかし5kgの袋をその都度お米用の容器に移すのが少し手間に感じていたので、翌年から小分けのものを選ぶことに。

愛知県・碧南市の返礼品「白米と同じように炊ける やわらかい玄米」

そこで選んだのが愛知県・碧南(へきなん)市の玄米の返礼品です。

選んだ理由

- 小分けタイプで届くから保存や管理がしやすそう

- 冷蔵庫に入りやすく少人数家庭でも使い切りやすそうだった

- 初めての玄米だったので「白米と同じように炊ける」のが安心

使ってみた感想

- 袋はジッパー付きで開封後の保管もしやすく安心感がある

- 夫婦共に玄米は初めだったけど、白米と同じように炊飯器で炊けてとてもラク

- 思っていたよりクセもなく食感がプチプチ?していて食べやすい味だった

我が家のおすすめポイント

- 小分け&ジッパー付きパックで保管も使い切りもスムーズ

- 白米と変わらない感覚で炊けるから初めての玄米にもぴったり

- 忙しい時期でも定期的に届くからお米を切らす心配が減る

- 健康を意識したい方・少人数家庭・子育て中のご家庭にもおすすめ

当時妊活のためにダイエット中だったのと初めての玄米でしたが、無理なく続けられました。

今回ご紹介した返礼品と同じ商品ページは以下のリンクからご覧ください。

また、碧南市では自治体のふるさと納税サイトがありました。

他の返礼品情報や地域の取り組みもチェックできますので、気になる方はぜひサイトもご覧ください。

碧南市ふるさと納税サイトに移動します

商品ページに移動します

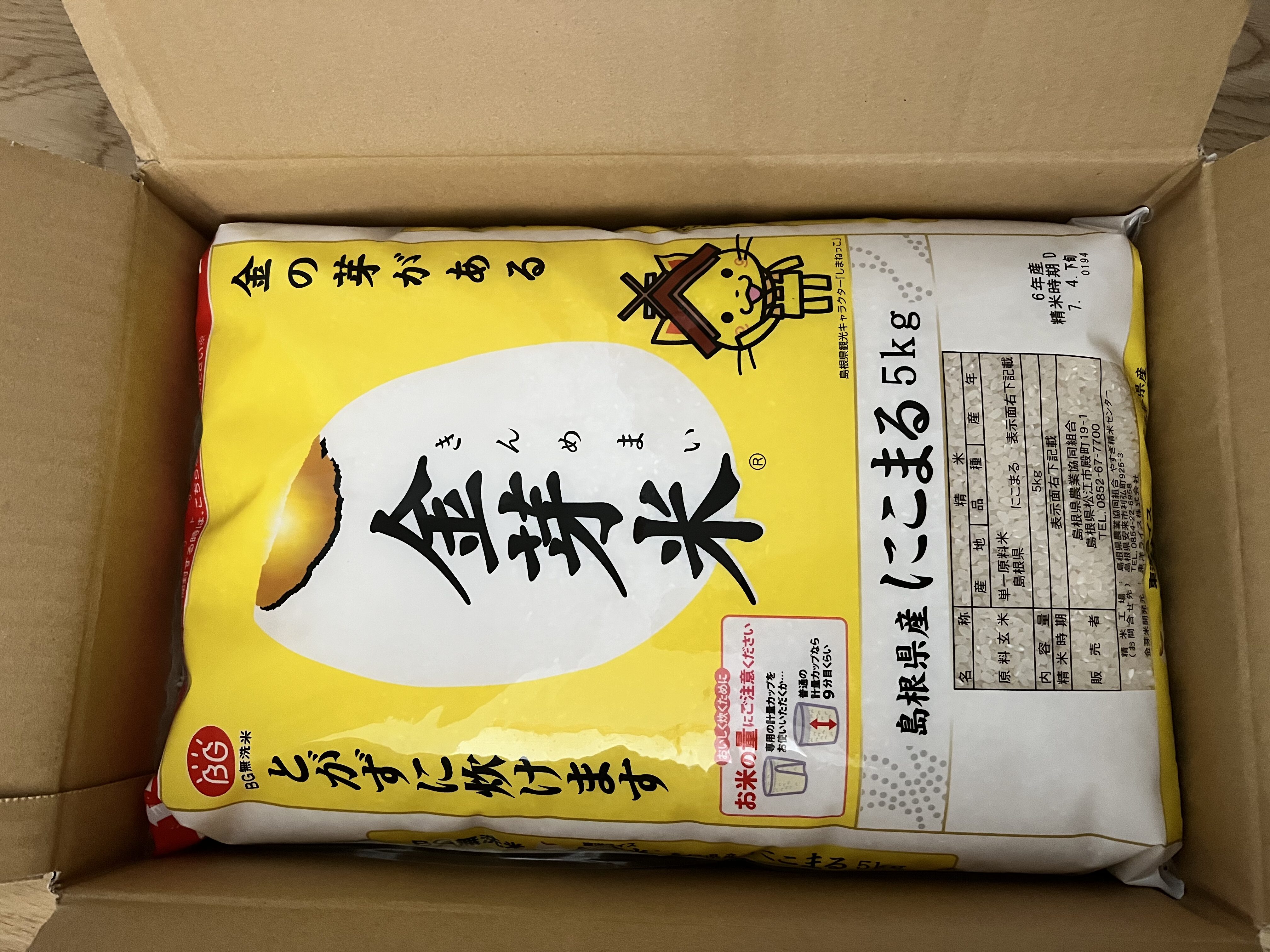

島根県・安来市の返礼品「金芽米」

次に選んだのが島根県・安来(やすぎ)市の白米の返礼品です。

娘が産まれてから離乳食の関係などで、玄米から再び「白米」に戻していました。

念のため3歳になった現在も、こちらの白米を食べさせています。

子どもに雑穀米や玄米などを食べさせる場合、腸が発達してからの方が安心と聞いたので。

選んだ理由

- 無洗米なのでとがずに炊けて便利

- 半年間続く定期便なのが魅力

- 従来の白米と比べて糖質やカロリーが控えめという点

使ってみた感想

- 歯ごたえのある食感が好きな私好みだった

我が家のおすすめポイント

- 玄米の栄養が残っていて従来の白米より栄養バランスがアップ

- 特別な炊き方をしなくても普通の炊飯器でOK

保存方法について

現在の白米の場合、届いたらジップロックに4合ずつ分けて野菜室で保管しています。

常温保存だと劣化が早まり風味が落ちたり、虫がわいてしまう可能性があると聞いてからこの方法を続けています。

4合の場合、ジップロックはMサイズだと空気を抜きやすかったです。

安来市ふるさと納税サイトに移動します

楽天ふるさと納税サイトに移動します

静岡県富士市の返礼品「プレミアムシンラ(トイレットペーパー)」

次にご紹介するのは、日用品の定番「トイレットペーパー」です。

「ふるさと納税でトイレットペーパーかぁ」と思ってたんですが、頼んでみるとありがたみを実感。

しかしスペースを取るのが唯一のデメリットでした。

我が家はまだ場所が定まっていません。。

ストックの場所さえを確保できれば、買い物の手間もコストも減って一石二鳥の返礼品だと思います。

選んだ理由

- 買い物のたびにかさばるのでストックできる返礼品を探していた

- 使用頻度が高く必ず消費する“日用品”だったため

実際の感想

- 一度に届く量はかなりのボリュームで保管スペースの確保は必須

- 肌に張り付きにくい仕様で使い心地が好き

- 消耗品だからこそ、「小さなストレスを減らせる」という点は大切と実感

我が家のおすすめポイント

- 消耗品なので、使い切る前提で安心して申し込める

- お店で買って持ち帰る際の手間を減らせる

- 保管場所さえ確保できれば、金額面での節約と手間の軽減につながる

富士市ふるさと納税サイトに移動します

楽天ふるさと納税サイトに移動します

鹿児島県の返礼品「A5等級鹿児島黒毛和牛赤身定期便」

最後にご紹介するのが、過去に1度だけ贅沢枠として選んだ黒毛和牛の赤身肉セットです。

ステーキやブロック肉など4種類のお肉が3か月ごとに計4回届きます。

お肉好きな方にはたまらない商品です。

選んだ理由

- 食べたことのない黒毛和牛を食べてみたい

- 脂が少なめな赤身なら食べやすそう

- 冷凍で届くから、食べたい時に少しずつ解凍して使えるのも便利そう

実際の感想

- 3か月に1度届くので忘れた頃にご褒美がくる感覚で嬉しい

- それぞれちがう調理法で食べられて美味しかった

- ブロック肉を包丁で切る時は、気を付けよう

我が家のおすすめポイント

- 冷凍で届くタイプだから自分のペースで使えるのが便利

- バーベキューなどお肉をたくさん食べる予定がある方におすすめ

寄付額に余裕が出てきたら、また利用したいな~

南さつま市ふるさと納税サイトに移動します

商品ページに移動します

ふるさと納税をしてみてどうだった?

わが家はここ数年、毎年約5万円分の寄附をしています。

自己負担の2,000円を差し引いても、年間でおよそ48,000円分が住民税などから控除されていることになります。

結果として、ふるさと納税はしっかり「節税」としての効果があったと感じています。

ふるさと納税がある暮らしのちょっとした変化

ふるさと納税には、「納税する先を自分で選べる」という特徴があります。

わが家では、なるべく今住んでいる地域から近い地域や、夫婦それぞれの地元など、“なにかしらのつながり”がある自治体から選ぶようにしています。

応援したい、という気持ちが湧く地域を選ぶことで、「自分の暮らし」と「ふるさと」や「地域の活性化」などを感じられるようになりました。

また、旅行先で気に入った町や、印象に残った自治体を選ぶこともあります。

自分たちの納めた税金が誰かの役に立つという感覚を持てるのは、ふるさと納税ならではの魅力だと思っています。

まとめ

家計の見直しをきっかけに始めたふるさと納税ですが、今ではわが家の暮らしにしっかり定着しています。

- 制度を理解すれば、自己負担2,000円で節税効果が得られる

- 普段の買い物でよく使う「日用品」などを選ぶと、生活費の節約にもつながる

- 返礼品を通じて、他の自治体や地域への関心が高まる

制度のルールや改正・控除の仕組みは少しだけ注意が必要ですが、慣れてくると「今年は何を選ぼうか?」と夫婦で考えるのも楽しみのひとつになっています。

これからも、わが家に合った形でふるさと納税を続けていきたいと思います。

みなさんのオススメ返礼品もコメント欄でぜひ教えてください!

次回予告

家計の見直しについては、いったんここで小休止です。

子どもが生まれてから始めたジュニアNISAの話なども、情報の整理がついたらまとめたいと思っています。

わが家の試行錯誤、今後もゆっくり記録していきますね。